Journal

第7回

暴力がはびこる国のマイルドなコーヒー~コロンビアの憂鬱

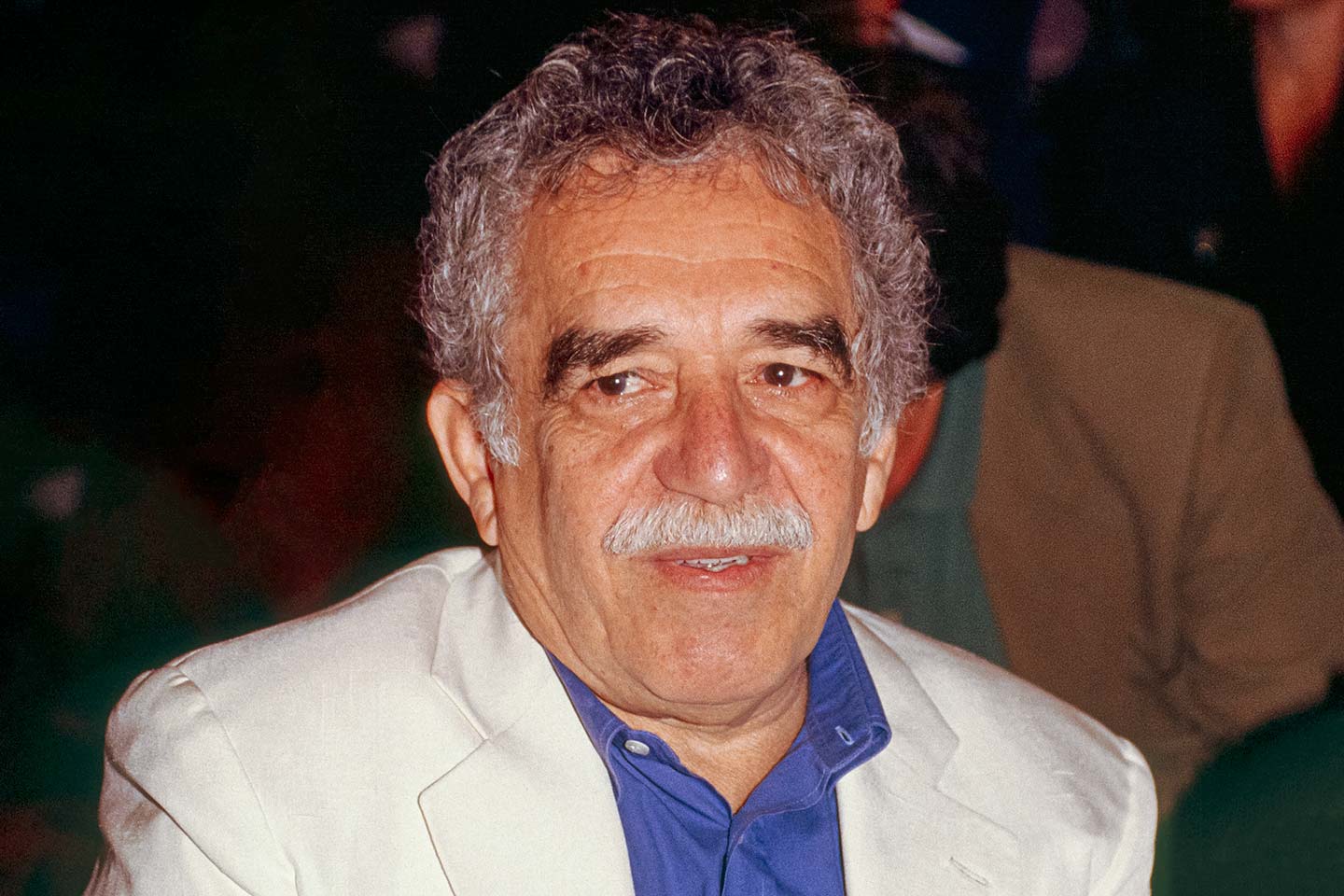

南米大陸の入口に当たる国コロンビアは、名高いコーヒー以外にも魅力的な特産に事欠きません。黄金、エメラルド、麻薬、蘭の花…。共通しているのは、人間の心を異常なまでにときめかせ、人生を誤らせがちなことです。 コロンビア・コーヒーはマイルドなことで有名ですが、この国の社会を支配してきたのは暴力的な風潮です。政治対立から内戦が続き、今でもゲリラがいる南米唯一の国です。おまけに麻薬マフィア。この国が生んだノーベル賞作家ガルシア・マルケスが描くおどろおどろしい世界です。そこになぜマイルドなコーヒーが生まれたのでしょうか?

遅れて来たコーヒー王国

アフリカで見つかったコーヒーノキを中南米に持ち込んだのはフランス海軍の将校ガブリエル・ド・クリューだと言われます。彼はパリの植物園で育った木を帆船でカリブ海の島、仏領マルティニークに運びました。2か月にわたる航海の間、激しい嵐で船は大揺れし海賊に襲われます。風が吹かず1か月以上も洋上で立ち往生すると、彼は乏しい自分の飲み水を苗木に注いだ…という美談です。どこまで本当かはともかく苗は島に根づき、1726年に最初の収穫に成功しました。

コロンビアにコーヒーノキが持ち込まれたのは、その6年後の1732年です。イエズス会の神父が書き残した「オリノコ川解説」によると、川の合流地点の修道院の庭に初めてコーヒーの原木を植えました。19世紀に神父が管轄地域のカトリック信徒に罪滅ぼしとしてコーヒーノキを植えるよう義務付けたため、急激に広まったと言います。信徒はさぞ次から次へと罪を重ねたのでしょう。

とはいえ、すでにコーヒー立国として揺るぎない立場を築いていた隣国のブラジルや中米のコスタリカに比べれば取るに足らない量でした。世界の水準に届くほど拡大したのは、欧米で消費者の購買力が高まり、技術の革新で輸出コストが低下した1870年代です。出遅れたコロンビアがとった戦略は「コスタリカのように質の高いコーヒーを、ブラジルのようにたくさん作る」ことでした。

コロンビアの有利な点は、コーヒー栽培に適した場所がたくさんあることです。この国は南米を南北に貫くアンデス山脈の北の端で、山系が3本に分かれています。その分、高山の斜面が多く、コーヒー栽培地として使えます。コーヒー栽培に適した土地は標高800〜1900m、気温が17〜24度、降雨量が1500〜2000ミリという条件がありますが、まさに適地だらけです。

お隣のブラジルは広大なだけにコーヒー農園もだだっ広く、作業もおおざっぱになりがちです。コーヒーの育ち方もまばらで、熟した実も熟さない実も混ぜて収穫するのが普通でした。コロンビアでは高山の急斜面に木が生えており、寒い場所で時間をかけて生育するため育ち方がほぼ均等です。しかも農民は熟した実だけを選んで一粒ずつていねいに摘み取るよう心掛けます。

このためブラジルよりはるかに良い品質の豆ができました。もちろん消費者から歓迎されます。急激に生産量が増え、1910年代にはブラジルに次ぐ世界第2位のコーヒー生産国となりました。当時は「国中をコーヒーノキで埋めつくそうという熱狂ぶり」だったと言われます。

ブラジルでコーヒーに霜の害が広がるなどして生産が減ればその分、コロンビア産のコーヒーが国際市場で売れます。こうしたコーヒー景気が何度も到来し、コロンビアのコーヒーはそのつど増産し、国際市場で質も量も着実な地位を築きました。

コーヒー生産者連合会

増産の中心になったのは国家ではなく民間団体です。ここがコロンビアの特殊性です。ブラジルもコスタリカも政府主導でコーヒーを国家経済の柱と位置づけましたが、コロンビアでは農園主や商人が主導してコロンビア・コーヒー生産者連合会(FNC)を結成しました。1927年のことです。

いわば農協のような組織で、ほぼすべてのコーヒー関係者を網羅します。生産者のために栽培から出荷まであらゆる便宜を図ります。生産した豆を保証価格で買い上げるため農家は安心して生産に励めます。農民への技術指導からコーヒーの研究開発、品質の管理、さらに地域に病院や学校を建て道路を整備し、農民の生活の向上や福祉の面倒までみます。現在も加盟者は50万世帯を超えます。

生産者は収穫したコーヒー豆をFNCに納め、FNCが輸出の手続きをします。収益の3分の1は現金で、3分の1は債権の形で生産者に渡されます。残る3分の1がFNCの運営資金となります。FNCは生産者からコーヒー税を徴収して国に納めます。

世界各国にコーヒーの組織はありますが、民間でこれだけの大組織は他に例を見ません。設立当初、コーヒーがこの国の輸出の6割を占めていました。それだけ政府や社会に対する発言力も強く、FNCの総裁は大統領に次いで権力を持つと言われたほどです。

国ができないきめ細かい福祉をFNCが行うことも多く、今でも語り草なのが1985年に起きた災害での活躍です。標高5396メートルのネバド・デル・ルイス火山が噴火し、火砕流によってとけた冠雪が泥流となってコーヒー畑を飲みこみ、麓の村を泥で埋めました。犠牲者は2万人を越えます。

朝日新聞の中南米特派員だった私はすぐに現地に入りました。飛行機が首都ボゴタに近づくと雲海の上に巨大なキノコ状の噴煙が突き出ています。硫黄の臭いが機内に漂い、煙が染みて目が痛むほど。到着した空港から軍の救援機に乗り換え200km先の空軍基地へ。救援物資を積んだ軍のヘリコプターの片隅に身を滑りこませ80km離れた村へ。そこからトラックの荷台に乗って16km走り、たどり着いたアルメロ村は一面が泥に埋もれていました。

FNCは直ちに救助隊を組織し、現地に近い農協に大量のベッドを持ち込んで臨時の病院にしました。全国から集まった医師と看護師がすぐに医療活動できたのはFNCの迅速な行動があったからです。各国の緊急医療隊もここで活躍しました。被災者の中に顔と両腕にヤスリでこすったような傷がある21歳の女性がいました。泥の中で一晩もまれ苦しみ、FNCのおかげでようやく安堵したのです。

ブランドの誕生

FNCは政府顔負けの外交も展開しました。当時、コーヒーの主な消費国の米国は、生産国から豆を安く買いたたきました。生産国は互いに競争関係にあるためまとまれず、買い上げ価格は消費国の言いなりでした。ところがFNCはブラジルに働きかけ、生産量や価格で協定を結ぶのに成功しました。

それが他の中南米のコーヒー生産国にも広がって1957年、ラテンアメリカ・コーヒー・カルテルが成立しました。消費国に対し生産国が対等にものを言えるようになったのです。産油国が結束して石油輸出国機構(OPEC)を設立したのは1960年でした。コーヒーはそれより3年早く産出国の連合を実現したのです。

FNCはこのとき、他の中南米諸国とは違うコロンビア・コーヒーの独自性を消費国に印象付けたいと考えました。思いついたのがフアン・バルデスというイメージキャラクターです。口髭を生やして農家特有の帽子ソンブレロをかぶり、白いポンチョを肩にコーヒー豆の袋を積んだラバを従えます。いかにも朴訥なコーヒー農民の姿です。

その映像を米国のテレビに流しました。最初にフアン役をしたのは俳優でしたが、今は3代目で本物のコーヒー農民です。この広告戦略は大成功でした。その後の度重なるコーヒー危機で他の生産国が価格を下げざるを得ない中、コロンビアだけは高値を保つことができました。彼とラバの後ろにアンデスの山並みを描いた商標が作られ、100%コロンビア産の品質を保証するシンボルとなっています。

ブランド化への指向は続きます。集めたコーヒー豆を厳しく品質検査してトップの1~3%を高級豆と認定し、エメラルドマウンテンの名で世界の市場に出しています。緑に輝く宝石エメラルド。コロンビアはエメラルドの最高級品を産み出す世界最大の産地です。そこをうまくコーヒーに結びつけました。「飲む宝石」という華麗なイメージを醸し出します。

マルケスの描くコーヒー社会

ガルシア・マルケスはこの国の1950年代のコーヒー社会を作品に描きました。『ジャーナリズム作品集』に収めた一編「ホセ・ドロレスは、コーヒー問題をどう見ているのか」。首都の近郊で30本のコーヒーの木を栽培する貧しいコーヒー農民グティエレスが登場します。それだけで母と二人の妹を養うことはできずバナナとえんどう豆も育て、さらに数km先の大農園でコーヒー豆を摘み取ります。

新聞記者が彼に、ニューヨークのコーヒー価格が暴落しそうだと伝えます。グティエレスは値段が持ち直すまで豆を保管すると語り、コーヒー摘みのアルバイトが今年はなくなり畑の借金を返せそうにないと肩を落とします。

同じころ首都ではFNCの総裁と財務大臣が対策を話していました。市民の話題はもっぱらコーヒーの市場価格です。米国ではコーヒーの本を著したこともあるFNCのニューヨーク駐在員が米国民にコロンビア・コーヒーを少しでも多く飲んでもらおうと宣伝方法を考えています。

こうした中、コーヒー価格の下落を歓迎したのが首都の靴磨きです。あらゆるものが値上がりする中でコーヒーが値下げされると聞いて「ティントがまた5センタボで飲める」と喜び、この言葉で短編は終わります。

ティントとはスペイン語で「色が着いた」という意味です。本国のスペインでは赤ワインを指しますが、コロンビアではカップに入ったブラックコーヒーのこと。カフェでコーヒーを注文する際には「ティントをください」と言います。

しかし、コロンビアの街中で飲むティントはけっしておいしくありません。高級品は輸出用にし、国内には低級品が出回るからです。中南米のコーヒー輸出国のほぼすべてに通じることです。

コロンビアのコーヒーを支えるのはグティエレスのような貧しい農民です。コーヒー農家の大半が彼のような零細農家、あるいは少しましな小農です。

暴力の風土

美味しいコーヒーのマイルドなイメージを植え付けることには成功したコロンビアですが、現実の社会には暴力がはびこっています。

この国はスペインから独立して以来、権威と統制を重視する保守党と、革新的な自由党の対立が続きました。それが武力抗争に発展し1899年から3年間の内戦で10万人が亡くなりました。1948年には自由党の指導者が暗殺されたのを機に首都での暴動が発生し、さらに血で血を洗う「暴力の時代」が10年も続きます。

両派はようやく和解しますが、そこからこぼれた人々が左翼ゲリラを結成します。それもソ連派、キューバ系、毛沢東主義の三つの主なゲリラ組織が入り乱れて武装闘争を繰り広げました。さらに1985年、あのネバドデルルイス火山の噴火の1週間前には別の左翼ゲリラが首都の最高裁を襲い、判事を人質に立てこもりました。

これに対して政府は軍を出動させ、最高裁を戦車砲とロケット砲で砲撃しました。ゲリラは徹底抗戦し、最高裁長官と判事11名、兵士48名と市民60名を含む人質115名が犠牲になります。現場に行くと最高裁の建物の正面に砲撃の穴が開いています。普通、人質がいれば手加減しますが、ここまで徹底するのかと唖然としました。

同じ時期にはびこったのが世界最大の麻薬組織です。メデジン市を拠点としたメデジン・カルテルの首領パブロ・エスコバルは1989年の世界長者番付の7位になる金持ちで、裁判官や議員を買収し政府も介入できない支配区を作りました。病院や学校、動物園まで建て市民の人気を得ます。別の麻薬王がカリ市にカリ・カルテルを作ります。やがて軍や警察との間で麻薬戦争とよばれる殺し合いに発展しました。

もう暴力だらけ。ガルシア・マルケスが描く非現実的な世界はこの国では現実なのです。殺伐とした地から産み出された「マイルド」なコーヒー。それはせめて穏やかに生きたいと切望するこの国の人々の願いの結晶のように思えます。

*一つ目のフルワイド写真: Ryan Anderton