一つとして同じものはない。グアテマラコーヒーの”彩り”を世界へ

スペイン語で「プリズム」を意味する単語が冠されたスペシャルティコーヒーの輸出会社がグアテマラにある。その名もPrisma Coffee Origins(以下Prisma)。ANACAFE(グアテマラコーヒー協会)で品質管理の中心を担ってきたエドゥアルド・アンブロシオが2013年に創業した。現在、取引している生産者は約40人。彼らのコーヒーの付加価値を高めるためのコンサルティングを行いつつ、その特性や味に適したアジアや欧米の顧客に届けている。

カップ・オブ・エクセレンス(COE)の審査員のヘッドジャッジを務めるなど、国際的なカッパーとしても活躍するエドゥアルドは「生産者のビジョンの実現を後押しするのが私のミッション」と話す。農園を巡ってカッピングを行っているのも、コーヒーの個性や作り手の想いを感じ取るために不可欠と考えているからだ。30年以上業界で活躍してきた彼がPrismaの仕事を通して成し遂げたいこととは。

繋がりは農園から

エドゥアルドが妻のルイサ、弟のエドウィンと立ち上げたPrisma。本業はコーヒー生豆の輸出だが、エドゥアルドらはコーヒーの味を見極め、適切な精製や栽培品種について助言できることを強みとしている。

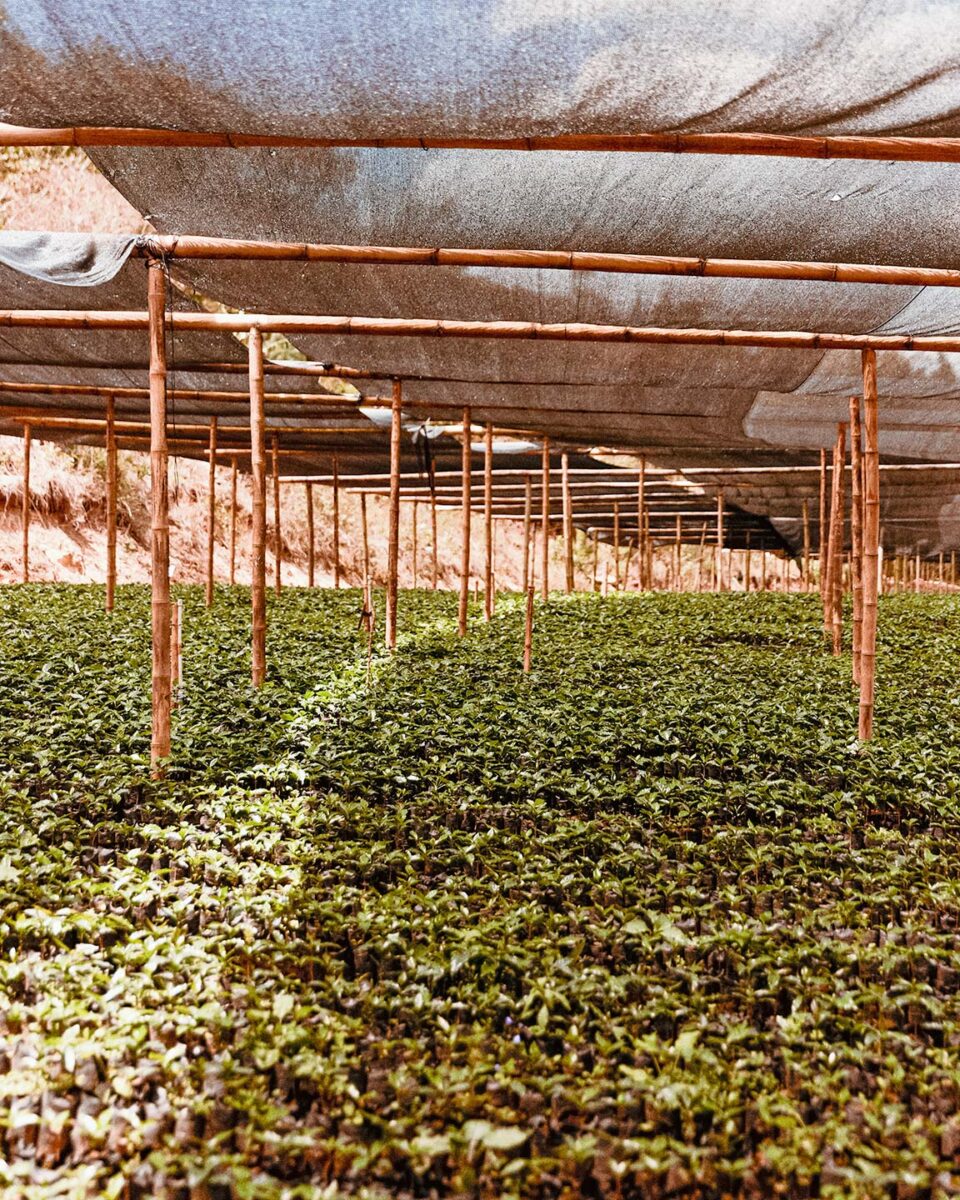

そこで鍵を握るのが、農園でのカッピングだ。Prismaは自社でカッピングラボを持つが、エドゥアルドはできる限り自ら農園へ出向いてカッピングを行っている。新型コロナウイルスの影響で一時期は足止めを食ったが、感染状況が落ち着いた2023年以降は訪問を再開。コロナ禍によって生じた心理的距離を埋めるためにも、いつでもどこでもカッピングできるよう機材を持ち歩き、多くの時間を農園で過ごしている。

「彼らと一緒に焙煎して農園でカッピングすることで説得力が変わります。生産者の中には、自分がどんなコーヒーを栽培しているのか、自分のコーヒーがどんな味がするのかを知らない人もいるからです。お互いにとって学びの近道になるのです」

こうした機会を通じて、生産者は「飲み物」としてのコーヒーを知り、より良いコーヒーをつくる意欲が沸く。ただ、向かうべき方向が誤っていてはせっかくの努力も水の泡と化してしまう。

「市場に関する情報はあふれていて、新しい品種が次々と登場していますが、どこでも育てられるわけではありません。ある品種を生産すると決めてからその成果が表れるまでは4〜5年単位の時間がかかるのに、その間にブームが過ぎ去ってしまって大きな損失を出した、なんてこともある。

私たちなら生産者にふさわしい知識を提供し、選ぶべき品種や精製や農園の設計について、生産者が正しい決断ができるようサポートできる。知識があれば、誤った方向に進むことはなくなりますから」

違いの正体を知りたい

エドゥアルドとコーヒーとの出逢いは15歳の頃まで遡る。学校の課題だったインターンシップの受け入れ先がコーヒーの輸出業者だったのだ。そこでカッピングを担当するスタッフは自分の感覚を頼りにコーヒーの味を見極め、品質の善し悪しを語っていた。エドゥアルドは、自身もカッピングに参加するうちにそれぞれの味が違うことに気付いた。

「『違う』と感じられたことに驚き、心を鷲掴みにされてしまいました。何が違いを生み出しているのか、その正体を知りたいと感じたのです」

インターンシップの期間が終わりに近づくにつれ、その場所を離れたくないという気持ちが増していったエドゥアルドは、マネージャーに「無給でもいいから働きたい」と直訴した。指示される前にコップを拭いたり、机をきれいに整頓したり、コーヒーのサンプルを並べたり……。何が何でもこのチャンスをつかみ取りたいという熱意が伝わったのだろうか。最終的にはマネージャーが根負けし、有給で働けることになった。

その輸出会社で1~2年働いたエドゥアルドはANACAFEに転職し、20年以上を品質管理部門で過ごした。数え切れないほどのカッピングを繰り返し、コーヒーの品質を見極めるスキルを磨きながら、COEのヘッドジャッジやコーヒー品質協会(CQI)のQインストラクターを務めるなど国内外で活躍してきた。

「コーヒーのプロ」として着実に階段を登っていたエドゥアルドだが、一方でもどかしさも感じていた。フルタイムで働いていては経験やスキルを活かした活動が十分にできない。もっとうまく両立できないかと思案した末に、行き着いた答えが独立だった。最初は生産者へのコンサルティング業務から始めてみたが、反応は芳しくなかった。

「品質管理に投資するよう彼らに提案しても、費用が高いことがネックになって、実際にやってみるという判断には至らなかったんです。ならば、自分が繋がりを持っている世界中のコミュニティへ彼らのコーヒーを紹介しようと考え直しました。自分の経験とスキルを活かして生産者とバイヤーのベストカップルを仲立ちするビジネス。それがPrismaでした」

「最初の一歩」が変化をもたらす

品質最優先を掲げるPrismaではコマーシャルコーヒーを扱わない。とはいえ、努力と時間を要するスペシャルティコーヒーの世界へ生産者を導くのは容易いことではない。エドゥアルドが依頼したサンプルの送付やカッピングが手間だと感じ、スペシャルティに関心を示さない生産者もいる。

「生産者は手っ取り早く現金収入を得る方法を知っているからです。たとえ販売価格は安くても、熟したコーヒーチェリーを収穫して中間業者に手渡せば、その場で現金が手に入るのです」

エドゥアルドはチェリーのまま販売している生産者に、まずは少量を精製するところからスペシャルティへの転換を進めるよう促している。チェリーの収穫から出荷までの時間が3〜4週間ほど延びるが、精製によって付加価値が高まり、高く売れる可能性が生まれるからだ。複数ある精製方法の中でも、水を使わず特別な設備投資の要らないナチュラルであれば、挑戦のハードルは高くない。

現にエドゥアルドのアドバイスに従い、成功した生産者もいる。当初、生豆2袋分から精製を始めたが、高く売れると知った生産者はスペシャルティに軸足を移していくことを決断。やがて両親やおじ、いとこもスペシャルティコーヒーに切り替え、家族でコンテナ1台をほぼ満杯にするまでになった。今も生産量は増え続けている。

また、別の生産者は農園で高品質なコーヒーを育てていながら、スペシャルティの市場があると知らなかったため、チャンスを逃していた。エドゥアルドは彼のコーヒーを流通させる第一歩として、それまで一緒くたに販売していたコーヒーを品種ごとに分けるよう提案。各ロットに応じた適切な販路が決められるようになるからだ。

「生産者は小さな努力の後に、自分たちの農園にポテンシャルがあることに気付きます。最初はよちよち歩きかもしれないけれど、やがて二本足でしっかりと立って歩き始め、ついには走り出すのです。ただ、彼らには日々の生活がある。彼らが運転資金を確保しつつ、スペシャルティコーヒーに少しずつ挑戦できる環境を整えていくのが私たちの役割です。ダイヤモンドの原石も磨かなければ輝きを放たないですから」

スペシャルティをグアテマラの文化に

エドゥアルドがコーヒーの仕事を始めた1990年代、グアテマラでスペシャルティコーヒーを見かけることはほとんどなかった。生産者はコーヒーの善し悪しを判断できても、品質の良いコーヒーを売る相手は見つからなかったのだ。だが、この20年間で業界は大きく転換。「コーヒーを競わせてランク付けし、その評価が販売価格に直結する」というCOEのコンセプトは斬新で、グアテマラがブラジルに次いで世界で二番目に早いCOE開催国になったのも刺激となった。

「そういった市場の変化が、私のモチベーションの一つになっています。かつては生産者が個性的なコーヒーをつくっても買い手が付きませんでしたが、今は消費者がそういうコーヒーを評価し、品質や生産者の努力に見合った対価を払う流れに向かっています。

COEなどの場で審査をしていて若者からコーヒーの話を聴くと、20年前よりもワクワクしますね。彼らの膨大な知識量に私の方がインスピレーションを受けています」

エドゥアルドは近年、自分の時間の半分近くをCOE関連の活動やスペシャルティコーヒーを普及させるための講演に充てている。コーヒーは機能的な飲み物として選ばれている面もあり、消費者の知識という点ではワインなどの嗜好品に遅れをとっているからだ。だがそれは、伸びしろがあるとも捉えられる。

「グアテマラ国内だけでコーヒー生産者は12万5000人います。言語や文化の違い、物理的な距離といった障壁があるものの、ポテンシャルを秘めた生産者がまだまだいる。私の理想はこうした生産者との繋がりを深めてスペシャルティコーヒーのコミュニティをつくり、一つの文化へと育てていくことです」

創業から10年。これまで取引を続けてきた多くの生産者がリーダー的存在になり、彼らを通じた新しい繋がりも生まれている。その繋がりの一つひとつは生産者とPrismaだけにとどまるものではない。彼が見つけ出した物語りは消費者まで伝わり、コーヒーを飲む体験をより特別なものへと変化させていく。

一筋の光から虹色を生み出すプリズムのように、グアテマラコーヒーの個性や作り手の多様性を輝かせられるか。彼の挑戦は続く。

文:竹本 拓也

*写真提供: Standart